漫畫–克拉克沃克帝國–克拉克沃克帝国

影評 洛麗塔,不洛麗塔:二十一世紀的小姑娘遇難記

張亦絢

漫畫

(沙市第三大學新索邦錄像及視聽研究室博士。隨便作家)

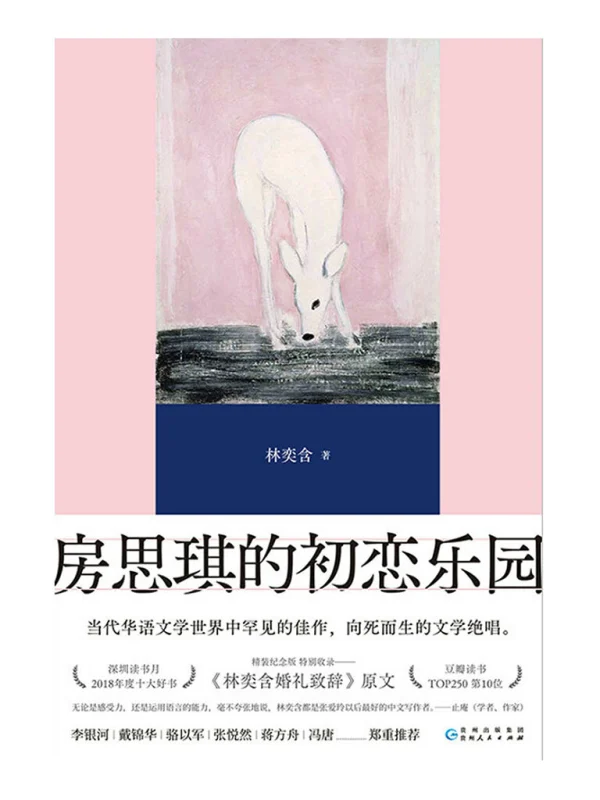

《房思琪的初戀樂土》是一份有所出格性的名貴揮筆。讓我先將本事撮要正象:

……未婚補教名師李國華五十歲了,雞姦十三歲的房思琪前面,守獵高足的心得已很老。在冠性侵五年後,與思琪情同雙胞的劉怡婷,接到警局送信兒,去帶到不省人事被判瘋了的思琪。透過思琪的日誌,怡婷獲悉思琪五年中的所見所思。五新年始,嫁入錢家的伊紋,是姑娘的至友,但在李國華的用計下,將其“文藝僕婦”的位子,讓出給李國華。二十餘歲的她,是先生家暴的安靜受害人,這一來堅毅的女先進,做到少女弔詭的把守者。在思琪與伊紋以內,設有那種“厄的一”。儘管如此伊紋的存眷,是思琪的一線希望,但在李國華對思琪的和平變本加厲然後,好容易既成從井救人。伊紋推動怡婷不忘房思琪之痛─假使不知內情的世人,敬李國華照樣,並將房思琪瘋掉一事,歸咎於伊紋讓他們“讀太多文學”。

這番本末概略,不定能彰顯謄寫傑出之處,但已揭秘浩繁頗堪賞玩的疑竇發現。以次我將把論述重頭戲,在文藝一言一行上:

誘姦要旨決不乏人答理。歌德、納博科夫或哈代 [1] ,吾輩都無從說,理論家沒頒發千金在齒、性別與文化上所處的三重偏心等。但要將小姐非獨特別是苦命人,也是具一律視野的社會成員,幾仍未竟全功。童妮·摩裡森 [2] 在追想《最藍的眼睛》的編寫時,就稱在一九六五年,齜牙咧嘴遇害者還是“無人聞問的私有”,而最大挑戰,就是說將受暴本事以“春姑娘們諧調─的見解包藏出來” [3] 。此處“村辦”兩字是端點。力所不及說納博科夫不視洛麗塔爲個私─極端若以“授予公開化廣度與命”的標準化量之,《洛麗塔》仍屬腐敗不止中標之作。也特別是在以此測驗向度上,《房思琪的三角戀愛米糧川》行着墨房思琪的文學癡情─此有現實性,但不見得有個人性的有目共睹村辦特性─美被就是說此作,不屑分明之處。

別的還有幾點是我想點明來的。初,著者取之不盡接頭了性武力共處者的“發言(時)差”性狀。思琪初次訴,用的是“……我跟李教書匠在一切……”─避談強橫。怡婷想成兩情相悅的小三劇,報之以“你好黑心”。這“說話決不能承載心得重頭戲”的含糊其辭特質,致使思琪與本身及自己溝通的循環不斷折斷。小說拍賣光溜。只是,更弘的是,思琪在自身會話以及與損害者對質的歷程中,嚴格重走下坡路,一逐級迎頭趕上上對她頂無可挑剔的“語言差”,應用的並非全理論,唯獨以“敵(名師)的發言”反擊之。細心的讀者會涌現,這番語言歷演不衰,思琪是從打槍時的蹙悚始,一頭等比加緊─雖然此番廝殺,咱讀來心傷。這並非分離史實的靈性跳錶,不如說進而萬丈深淵逼出的才調暴風驟雨。然而,和平是對“語言與智識濟事”的十足否認。思琪雖有“反將一軍”的斌,但大方不敵狂暴。

煉氣三萬年

從,在照料士與字方面,著者林奕含也有不能淡漠的能幹。這在筆走性事上是轉折點造詣─在本篇中,影響益犬牙交錯。故事發生在一番誇誇談“愛”的語境中,李國華“說愛如傳道”,其癡心,能夠偶會令人不耐。唯獨這卻是姦淫的至關重要一環。臭皮囊寇殺身體,強姦者“不教而誅”,則宛殺中樞的現場飛播。不論丫頭的文學渴從何而來,如同少數對體育或是的的老成持重宗仰,有先見的社會,一貫持護,而非扼害。李國華固是等離子態地下文學,咀嚼也慮,但對文藝的沾凜越來越腥味兒嗜慾這一層,也深蘊魂強力。─這殘疾是戰略性的。思琪捫心自問,謂友愛有對言語“最丙的厭倦”。語涉自辱,卻也是意志萌芽。思琪毋從關聯中出奔,但此節仍爲晨輝。伊紋說思琪“愛失禁”,也頗值尋思。失禁溯其源,與身體論及千絲萬縷。失禁專科是肛門括約肌失靈,人決不能以己力統制血肉之軀,也是臭皮囊更佔上風的來回。思琪的家家,對性不啻藐視,甚至於特重到不認消亡。娃子的範型類似“根機器人”。強橫霸道在此發現,妮兒肉體形類被高擡聚焦,強暴嘖嘖稱讚的愈非肉體兼有,除開強力,可說也是對肉身懷有的二次肯定。邏輯顛覆最好,去性化規訓兒女的家中,與“奪處爲快”的強姦,類似工力悉敵,實際凡事兩手。作者消使役統整性的神態,反倒以文學的檔次與細密,革除人選自成一格、溢出分規的講話質素─一向任其乖張,奇蹟動情習用。這是小說寫廣度齊天,也最離間讀者的氣魄方法。

思琪憶起調諧誤信李國華時說:“……不透亮,投誠咱們寵信一番激烈整篇地背《長恨歌》的人。”對文藝明者,對這有傷風化稚嫩的響亮,必不不懂。可,這隻意味丫頭八面玲瓏幾無、被反智少年心文學所誤、還在“以半吊子爲超凡脫俗”嗎?起句爲“漢皇重色思傾國”的《長恨歌》消亡,起因應不只限其爲名篇。能對至尊說不者寡,楊妃的“飛漲”,與男性活動更不干係。妃與王的癡情希望,除非如李國華之流大門做皇上,揹着社會以小爲禁臠。此詩有四段,次段中“癡情女皇”楊貴妃即慘死,是讚美或奚落,也有所打眼。思琪是一知半解詞句之美?還是在有力做古典新詮前就已夭折成貢品?閒書頭典故擱,必定是搬弄德才,它再有如虛構的文件大展,盤賬偶然一地小姐所獨具的文化(反)輻射源,有多少是朝氣蓬勃先槍桿子?數量是慮預截獲?“對文學的尋覓等同亦然逃入幽閉情狀的一種畫地自限” [4] ─寧喬艾玲在理解文藝閨女時,早已直指必不可缺。思琪怡婷會在成人指引下分湯圓給愚民,東鄰西舍也競相調查,確定不全適可而止美學中左支右絀聯的佈道。但,偶然性其餘幽,不可不從揣摩的迂闊封門這個色度盼。

贗品專賣店

小說書中的張貴婦人,引來“嫁閨女”微薄,似與奸無涉。但她不甘丫頭嫁打人的錢一維,還說明伊紋嫁錢家─此人麻木不仁,與幫李國華宰制誘姦教授的蔡良,可有一比。千金距喜事備而不用軍尚遠,但“不嫁生”的發現相已罩頂。“必嫁”會帶動各族性制止,鄰家“同舟共濟”之“助”,更近“助桀爲虐”。丫頭“從禁閉到文學,從文藝再到被文學化身以誘姦情形幽閉”的搭,最早的封端倪較少,但要麼有。失愁城篇開業寫住七樓,下接“跳下”哪些又何許─這是開放創痛。

末段,即令“既難且虐”,演義仍能以非常大方的計拍觀衆羣球心柔曼處。再三讀到“一經姐姐能用莎士比亞擦淚……”處,我必涕零。難言的秘,在著作事上,都說是“開拓者爺婆婆賞飯吃”。這是少見的陳懇之味。